田中丘隅(川崎ゆかりの人物)

田中丘隅(たなか きゅうぐ)

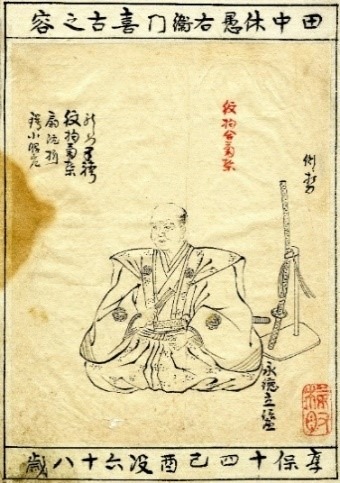

田中丘隅肖像

(『玉川参登鯉伝』世田谷区立郷土資料館蔵)

生没年

1662(寛文2)年-1729(享保14)年

プロフィール

江戸時代中期の代官・農政家。名は喜古(よしひさ)。休愚(きゅうぐ)、休愚右衛門(きゅうぐえもん)とも称した。武蔵国多摩郡平沢村(現在の東京都あきる野市)の農家、窪島家の次男として生まれる。幼いころから神童と言われるほど優れた才能を発揮し、農業の傍ら、絹の行商をしながら見聞を広めた。「川崎宿」本陣の名主、田中兵庫(ひょうご)に才能を見込まれ田中家の養子となり、後に兵庫の名を継ぎ、川崎宿の本陣・名主・問屋の3役に就く。疲弊していた川崎宿の財政を立て直すため、多摩川を渡る「六郷の渡し」の渡船権を獲得し、その渡船賃収入を得る等、川崎宿再興に尽力した。

50歳になった丘隅は、江戸に出て儒学者の荻生徂徠(おぎゅうそらい)や、将軍側近の成島道筑(なるしまどうちく)に師事。1721(享保6)年、その学識と自らの経験をもとに、民政に関する意見書『民間省要(みんかんせいよう)』(※)を著した。この書が、成島道筑を通じて時の将軍徳川吉宗の目に留まり、1723(享保8)年、丘隅は62歳にして「御普請御用」として幕府の治水事業にかかわるようになった。

着任後、多摩川の治水事業に着手し、小杉の瀬替工事など、多摩川中・下流域の水防強化を行った。また、小泉次大夫が開削してから100年余りを経て、数々の問題を抱えていた二ヶ領用水の改修も手がけた。

その後の酒匂川の改修など数々の功績を上げ、1729(享保14)年7月に支配勘定格で代官に取り立てられ3万石を支配したが、その5か月後の12月22日に68年の生涯を閉じた。墓は幸区小向町の妙光寺にある。

※Webギャラリーにて、『民間省要』の画像を公開しています。

主な参考文献・ 著作等

- 江戸幕府の代官群像(村上直/著 同成社/発行 1997年)

- 多摩の代官(村上直/著 馬場憲一/著 米崎清実/著 けやき出版/発行 1999年)

- 東海道川崎宿とその周辺(三輪修三/著 文献出版/発行 1995年)

- わが町の歴史 川崎(村上直/編著 文一総合出版/発行 1981年)

- 市制70周年記念誌「夢発進 かわさき」 KAWASAKI CITY(川崎市市民局広報課/企画 川崎市/発行 1994年)

- 人づくり風土記 14(加藤秀俊/〔ほか〕編纂 農山漁村文化協会/発行 1987年)

- 民間省要 新訂(田中休愚/著 村上直/校訂 有隣堂/発行 1996年)

(掲載日:2023年10月3日)