小泉次大夫(川崎ゆかりの人物)

小泉次大夫(こいずみ じだゆう)

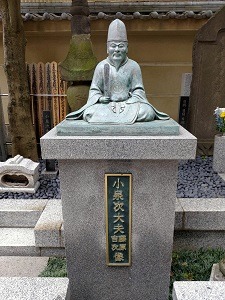

小泉次大夫像(川崎区妙遠寺)

生没年

1539(天文8)年ー1623(元和9)年

プロフィール

江戸時代前期の幕府代官で名は吉次。稲毛・川崎領の二ヶ領用水、世田谷・六郷領の六郷用水の開削に着手し、用水を完成させた。

次大夫は、1539(天文8)年、駿河国富士郡小泉郷にて今川義元の家臣植松泰清の長男として生まれた。今川氏滅亡後、1582(天正10)年、徳川家康の武田氏攻略に加わり家臣に取り立てられ、小泉姓を賜った。1590(天正18)年、家康の関東入国後、武蔵国橘樹郡小杉村(現在の中原区小杉御殿町)を中心に幕領支配にあたった。1597(慶長2)年2月に川崎領の測量、翌1598(慶長3)年に稲毛領の測量が行われ、1599(慶長4)年4月に工事を開始し、次大夫は自ら指揮をとり監督した。工事は難を極め、土地の高低を調べ、川下から順々に川底の高さを決めていった。

1601(慶長6)年には、稲毛・川崎の代官に任命された。二ヶ領用水は1611(慶長16)年に完成した。稲毛領と川崎領の二ヶ領を流れているので二ヶ領用水と呼ばれ、60ヶ村の田に利用され、農民を支える源泉となり、後年に大きな恩恵を与えた。次大夫は、1612(慶長17)年に川崎領砂子の妙遠寺で隠居生活を送り、長男の吉明に代官職を譲ったが、1615(元和元)年、吉明が大阪夏の陣にて病死し、次大夫は代官職に復帰した。その後、1619(元和5)年に代官職を辞し三男の吉勝が継承した。そして、1623(元和9)年12月8日、80代半ばにてその生涯を終えた。

次大夫の墓所は川崎区宮前町の妙遠寺にあり、かたわらに功績を称えた「泉田二君の碑」が立っている。

主な参考文献・著作等

・江戸幕府の代官群像(村上直/著 同成社/発行 1997年)

・江戸周辺と代官支配ー小泉次大夫の事績と顕彰ー(斉藤司/著 岩田書院/発行 2020年)

・江戸近郊農村と地方巧者(村上直/著 大河書房/発行 2004年)

・わが町の歴史 川崎(村上直/編著 文一総合出版/発行 1981年)

・人づくり風土記 14(加藤秀俊〔ほか〕/編纂 農山漁村文化協会/発行 1987年)

・二ヶ領用水400年ーよみがえる水と緑ー(神奈川新聞社/発行 1999年)

(掲載日:2023年10月31日)