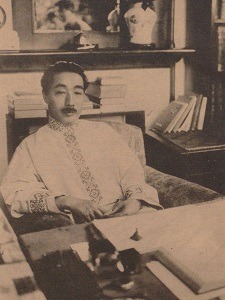

北原白秋(川崎ゆかりの人物)

北原白秋(きたはら はくしゅう)

出典: 国立国会図書館「 近代日本人の肖像」

( https: //www.ndl.go.jp/portrait/外部リンク)

生没年

1885(明治18)年ー1942(昭和17)年

プロフィール

明治~昭和期の詩人、歌人。

福岡県山門郡沖端村(現在の柳川市)に生まれた。本名は隆吉。

県立中学在籍時から歌作に入り、雑誌『文庫』などに短歌を投書した。中学を中退後に上京し早稲田大学英文科予科に入学するも中退し、1906(明治39)年、与謝野鉄幹に誘われて雑誌『明星』に参加、石川啄木らと交流した。1909(明治42)年、処女詩集『邪宗門』を刊行、雑誌『スバル』の創刊に参加し新しい象徴詩風の先駆となった。1913(大正2)年、処女歌集『桐の花』を刊行した。同年、神奈川県三崎町(現在の三浦市)に転居し、その後も転居を重ね、1918(大正7)年には神奈川県小田原町(現在の小田原市)に移り、1926(大正15)年に東京に移るまでこの地で創作活動に励んだ。

白秋は、詩歌のほか童謡や民謡などでも多くの著作を残した。

1942(昭和17)年、東京都杉並区阿佐ヶ谷の自宅で病没。

墓所は東京都府中市の多磨霊園にある。

<白秋と本市との関係>

橘樹郡稲田村(現在の多摩区)青年団が地域を活性化するため、郷土民謡・舞踊の創作を企画し、青年団の第二代団長であった伊藤睦男(丸山教第三代教主伊藤葦天の弟)が北原鉄雄(白秋の弟)の経営する出版社に勤めたことがある縁から、白秋に「多摩川音頭」の作詞を依頼し、1929(昭和4)年に完成した。白秋と伊藤葦天は交流を重ね、白秋も度々稲田村を訪れている。

1933(昭和8)年、川崎尋常小学校(現在の市立川崎小学校)の創立60周年を記念して制定された校歌の作詞をした。

麻生区王禅寺の禅寺丸柿の原木の傍らには、この地を度々訪れた白秋の「柿生」の句が刻まれた句碑が建立されている。

川崎市市民ミュージアムでは、2023(令和5)年7月から2024(令和6)年3月までオンライン展覧会「新民謡と町おこし 多摩川音頭と川崎地域」を開催した。

主な参考文献・ 著作等

- 多摩川音頭余話(角田益信/著・発行 1999年)

- 多摩川音頭を伝え継ぐ(稲田郷土史会・多摩区観光協会/発行 2014年)

- 北原白秋 言葉の魔術師(今野真二/著 岩波書店/発行 2017年)

- 評伝北原白秋 増補改訂(薮田義雄/著 玉川大学出版部/発行 1978年)

- 白秋全集 全39巻、別巻1(北原白秋/著 岩波書店/発行 1984-1988年)

- 日本近代文学大事典 第一巻人名(あ~け)(講談社/発行 1977年)

(掲載日:2024年10月30日)